Hace unas semanas, el diario ABC reveló que la plataforma Netflix había decidido romper relaciones comerciales con su editor, el grupo Vocento, por “motivos ideológicos”. Aunque ninguna de las partes desveló la razón concreta, las informaciones apuntaban a un encarte homófobo de una asociación ultra publicado hace algunos años. ABC se quejó, aduciendo que estaba en juego la libertad de expresión e incluso publicó una enfurruñada nota en la que decía que ver Netflix es peor que ir en coche para el calentamiento global[1]. Nada. La plataforma, con casi 140 millones de usuarios en todo el mundo, no hizo caso a un medio local con medio millón de lectores. Esto es la globalización y ABC es uno de sus perdedores.

Cuando utilizamos esta expresión, perdedores de la globalización, solemos pensar en personajes de las películas de Ken Loach o los libros de Edouard Louis, en habitantes de zonas desindustrializadas o con un alto índice de inmigración. No es raro que, al hablar del crecimiento de la ultraderecha por culpa de “los perdedores de la globalización”, se ofrezcan escenas de barrios de clase trabajadora donde los parroquianos interrumpen su partida de tute para quejarse de que ahora está todo hecho una pena y que la vieja carnicería abulense ahora es halal. Es engañoso.

El retrato de los perdedores de la globalización debe incluir otros personajes, como el ABC, o buena parte de la élite local, empresarial, financiera o cultural, desposeída de su capacidad de influencia por un sistema-mundo en el pasan a ser irrelevantes. De hecho, el mayor apoyo a los partidos de ultraderecha se produce en las zonas de clase alta, un regreso a lo nacional como protección frente a un mundo globalizado. Como sostiene el periodista Esteban Hernández, “buena parte de las clases medias altas y de las altas han salido perdiendo en la reorganización mundial ocurrida tras la caída del muro. No lograron insertarse en el nuevo orden financiarizado y globalizado, lo que les ha llevado a perder pie, y ahora se acogen al discurso cultural como forma de autoconservación”[2]. Frente a una nueva revolución industrial, cabe añadir, como hace dos siglos.

Pazo, casona, caserío, masía, alquería…

La aproximación al carlismo suele hacerse desde el folklore. Como sucede ahora, todas las contradicciones se simplifican en una lucha entre el viejo tradicionalismo y el progreso modernizador, y suele insistirse en los aspectos más llamativos: la disputa dinástica o la defensa de elementos religiosos, como la Inquisición. Es interesante que, como sucede en la actualidad, se reduzca todo a la ira de los que no pueden adaptarse a los cambios, como si estos fueran unívocos. Es decir, como si modernización y desigualdad fueran conceptos vinculados y, si se está en contra de la segunda, también se cuestiona el primero, facilitando la caricatura: antiguo, perezoso, ludita, etc.

Como sucede en tantas ocasiones, un hecho concreto, la sucesión, fue la chispa de un descontento más transversal al que una institución ideológica, la iglesia católica, ofreció un paraguas emocional y simbólico. Tras la chispa y el paraguas, lo que hay es la disputa por el sistema político y económico, y la oposición a un modelo concreto de capitalismo, basado en la propiedad privada, la industrialización y el comercio. Es decir, el carlismo es cómo ciertos grupos sociales se resistieron a la gran transformación de la que hablaba Karl Polanyi.

Vayamos al siglo XIX. Además de defender un estado moderno basado en derechos y libertades, el proyecto liberal español también propone un modelo que encaje en la estructura económica de la revolución industrial a través de aspectos como la uniformidad jurídica, la prevalencia de la propiedad privada individual, la liberalización de la actividad económica o la desaparición de las trabas al movimiento de capitales o mercancías. El criterio es unidad y uniformidad frente a la sociedad del Antiguo Régimen, caracterizada por la multiplicidad de condiciones jurídicas posibles.

La regulación del derecho de propiedad quiere decir la desaparición de los vínculos, una figura jurídica del Antiguo Régimen por la que había bienes, normalmente tierras, que quedaban inmovilizados en determinadas familias o instituciones. Se impedía su reparto en la herencia y su venta o enajenación por cualquier motivo. Es decir, quedaban fuera del mercado, algo impensable desde el punto de vista liberal. Suele pensarse en los bienes de manos muertas, es decir, pertenecientes a parroquias, conventos, cofradías, patronatos u órdenes militares, pero también hablamos de bienes comunales, donde los vecinos de un municipio podían acudir en busca de pastos, frutos o miel, y bienes de propios, los arrendados por estos municipios a particulares. Por ejemplo, explotaciones mineras. Esta desamortización ya había comenzado bajo el reinado de Carlos IV. La guerra de la Independencia de Estados Unidos y la de los Pirineos con la Francia revolucionaria habían provocado un fuerte endeudamiento y el apetito por las tierras de la Iglesia o la Corona creció cuando el rey añadió la posibilidad de reformar el acuerdo de vínculo entre propietario y agricultor, dejando a los segundos desprotegidos.

Dentro de ese criterio mercantil, también se cuestiona el mayorazgo, una institución que permite mantener la propiedad de determinados derechos o bienes en el seno de una familia, clave en una economía agraria que, a lo largo del territorio, recibe diversos nombres: pazo, casona, caserío, masía, alquería, cigarral, carmen, cortijo o casa. Podemos hacer una analogía con las empresas familiares y, a través de las estadísticas, que muestran que no suelen llegar a la tercera generación, pensar en la amenaza que supuso para ese modo de vida la desaparición de la figura jurídica que lo protegía.

La liberalización de la economía también implica la extinción de los gremios, que fijaban unas normas, fueros, para el desempeño de un oficio, desde la adquisición de materias primas a la regulación laboral. También, las calidades o los precios de venta al público. Con la liberalización desaparece cualquier filtro para el ejercicio de una actividad y, casi, se deja la regulación a la mano invisible del mercado, salvo los aranceles. Frente a cualquier otro criterio, la posesión de capital se convierte así en la condición indispensable para invertir en talleres, materias primas y salarios. Más posibilidad de acumulación.

El proyecto liberal también promueve la extinción del régimen señorial. La diversidad jurídica e impositiva, donde cada territorio tenía sus propias normas y tributaciones, debe dejar paso a la unificación y armonización. Las alcabalas, diezmos, portazgos, montazgos o tercias, recaudados por los nobles, deben dejar paso a una tributación directa y proporcional, un modelo que sólo llegó a finales del siglo XX. Pero también, los diversos modelos de explotación de la tierra, colonato, aparcería, pechería, etc. tenían que ser sustituidos por un modelo único de contrato de arrendamiento, más ágil y de menor duración. El deseo de acabar con el peso de la servidumbre y convertir a todas las personas en ciudadanos de pleno derecho también provocaba, a corto plazo, más incertidumbre.

Verlo como una lucha entre el progreso y el inmovilismo o el retroceso es simplificador y es una estrategia hegemónica del nuevo modelo para hacerse pasar por inevitable porque también puede presentarse como un enfrentamiento entre la acumulación individual y las estructuras comunitarias. El proceso de industrialización se podía haber producido extendiendo esa visión de la propiedad comunal a las nuevas formas de producción, algo que no suele tenerse en cuenta.

Ya en esa época, el economista Flórez Estrada advertía de los peligros de la privatización de la tierra: “El sistema de vender las fincas hará la suerte de esta numerosa clase [los arrendatarios] más desgraciada de lo que es ya en la actualidad y, por consiguiente, les hará odiosa toda reforma […] Las subidas de las rentas, que inevitablemente tendrán lugar, harán que estos pueblos detesten las nuevas reformas por las que se traspasan los bienes a otras manos”[3]. Es fácil pensar en el problema de la vivienda. Incluso, como recoge Jordi Nadal en El fracaso de la revolución industrial en España, Flórez proponía un modelo de propiedad estatal “para que todas las familias fueran dueñas del dominio útil y, por consiguiente, estuvieran interesadas en las reformas y el trono de Isabel, pues en ellas verían cifrado su bienestar”. Desde su tumba, Flórez Estrada manda un fuerte saludo a la Comisión Europea, que este año volverá a pensar por qué sube la ultraderecha.

En general, las buenas intenciones liberales no se cumplieron. El proyecto no fue capaz de construir un estado abierto, laico y democrático que sustituyera a la estructura imperial. No hubo reforma agraria. No hubo reforma impositiva. No hubo reforma democrática. No apareció una clase burguesa abierta y emprendedora, ni una “copiosa familia de propietarios, ciudadanos honrados y laboriosos y labradores aplicados”, como decía el decreto de desamortización de Mendizábal, sino una oligarquía, centralizada en ciertos núcleos, que logró acumular propiedades y privilegios dentro de esas débiles estructuras estatales.

La revolución francesa fue hecha al revés, sostenía Josep Fontana: “Quienes han abolido el régimen señorial e implantado el capitalismo en el campo han sido los propios señores, naturalmente, en su provecho”[4]. Años después, no muchos, esa oligarquía se reconcilió con la Iglesia e incluso acabó usando el paraguas de la religión para impedir cualquier intento de estado abierto, laico y democrático. Sobre todo, cuando apareció una nueva ideología: el socialismo.

Verdes valles, colinas rojas

A este modelo concreto de capitalismo, industrialización y comercio se oponen varios sectores sociales que, a principios del siglo XIX, encuentran en la Iglesia católica su paraguas emocional y simbólico y una infraestructura clara: la guerrilla que había luchado contra las tropas napoleónicas, a su vez basada en los miquelets y sometents de la guerra de los Pirineos. “Dios, patria, fueros, rey” es sólo un lema que amalgama. Es importante entender que los procesos de modernización y la implantación de nuevas formas de producción implican el reemplazo gradual de la estructura existente, que se ve amenazada. El nuevo modelo incorpora en las nuevas estructuras a los grupos e individuos que son necesarios para que el nuevo modelo prevalezca y rechaza a los que no tienen lugar en la nueva estructura productiva o que carecen de la capacidad de adaptarse a ella. Algunos miembros de la clase alta/media acceden al nuevo modelo, el sistema-mundo transnacional, pero otros quedan marginados. Su acumulación previa les permite vender para mantenerse o ser rentistas durante un tiempo, pero terminan bajando de clase o emigrando.

Se produce un proceso de desintegración social y cultural. Como explica Karl Polanyi: “El mercado amenazaba los intereses sociales de diferentes secciones de la población y las personas pertenecientes a diferentes estratos unieron inconscientemente sus fuerzas para afrontar el peligro”[5]. En los momentos iniciales de expansión (penetración financiera y tecnológica del centro capitalista) se produce un movimiento de reacción que puede apoyarse en cuestiones identitarias o en el apego a lo tradicional frente al laicismo y el desencantamiento del mundo. Sobre todo porque el sistema-mundo es unificador a través del concepto moda. El romanticismo le dará contenido a esa mirada hacia atrás con la recuperación y sistematización de todo el pasado frente a la enciclopedia, la sistematización hacia el futuro. También, con el völkich, el pueblo, la nación identitaria, un concepto que hace innecesaria la apelación a dios o al rey y que incluso puede sustituir a todo el lema inicial, salvo, quizá, a los fueros.

Volvamos a Polanyi: “Las cuestiones puramente económicas que afectan a la satisfacción de las necesidades son incomparablemente menos relevantes que las cuestiones del reconocimiento social para el comportamiento clasista. […] Los intereses de una clase se refieren muy directamente a la posición y el rango, a la calidad y la seguridad; es decir, son primordialmente sociales, no económicos”[6]. El mayorazgo, el gremio o la aparcería, además de las tradiciones, son las instituciones donde está incorporada la existencia social de los grupos que se alzan, incluso antes de la cuestión dinástica. Es un conflicto cultural frente a la conversión de todo, incluida la mano de obra, en mercancía que debe ser flexible.

El baseritarra, cabeza del caserío vasco, la figura socio-económica relevante del Antiguo Régimen, pierde importancia frente a la nueva clase industrial urbana que no solo importa paños de Inglaterra en lugar de comprárselos a él en los mercados locales, sino que, gracias a la nueva legislación y el dinero de la estructura financiera, quiere hacerse con el control de las minas para instalar fábricas que destruirán los bosques y, además de llevarse la mano de obra del campo, traerán otra diferente. Esa clase urbana después querrá comprar sus caseríos para descansar y tomar el aire, además de imitar sus vestimentas y costumbres en las fiestas, ya despojadas de trascendencia. El baseritarra se revela frente al nuevo estado que solo impone leyes que dividen sus tierras y facilitan la salida de hierro, pero que no ha sido capaz de retener las colonias americanas que garantizaban ingresos y mercados, además de un lugar al que los hijos no primogénitos podían emigrar. Un nuevo estado que tampoco reconoce la hidalguía vasca y su limpieza de sangre, claves en el acceso a puestos en la administración, el ejército o las órdenes religiosas.

Es un proceso que, en parte, está narrado en Verdes valles, colinas rojas, de Ramiro Pinilla[7]. El Fuero representa la voluntad de retomar el control por parte de los que quedan fuera frente a un poder político central que no representa sus intereses y es la parte que se defiende en el convenio de Oñati, previo al abrazo de Bergara, donde el pretendiente tuvo poca voz. El fuero es el huevo, la voz propia sobre las inversiones, los aranceles o los tributos.

Madrid se va

Doscientos años después, tenemos una nueva revolución industrial. El sistema-mundo lanza una nueva oleada de modernización que busca reemplazar la estructura existente. El nuevo modelo incorpora a los grupos e individuos que son necesarios, pero otros quedan fuera porque no tienen espacio o no pueden adaptarse, como el ABC. En cada país, recuerda Hernández, “los empresarios nacionales o se han vuelto globales o están siendo absorbidos por actores internacionales con mucho más músculo financiero, la cercanía a los poderes nacionales tiene menos importancia que antes, porque el poder es mucho más global que nunca, y las profesiones que antes otorgaban renombre social se han bifurcado, y cuentan con muchos más perdedores que ganadores”[8].

No es difícil establecer una analogía entre el impacto del modelo Manchester en el siglo XIX y el modelo Silicon Valley en el XXI. Seguro que un taller de indianas barcelonés o una ferrería vizcaína miraban a Inglaterra con los mismos ojos con los que el sector editorial o del transporte mira a California. Estamos en ese momento de cambio en el que este modelo de modernización amenaza los intereses sociales de diferentes secciones de la población y las personas de diferentes estratos unen sus fuerzas para afrontar el peligro. El völkich, el pueblo, la nación identitaria, es un concepto que es capaz de reunir a esos grupos diversos que carecen del apoyo de las estructuras administrativas estatales y supraestatales. Incluso, facilitan la implementación del nuevo modelo.

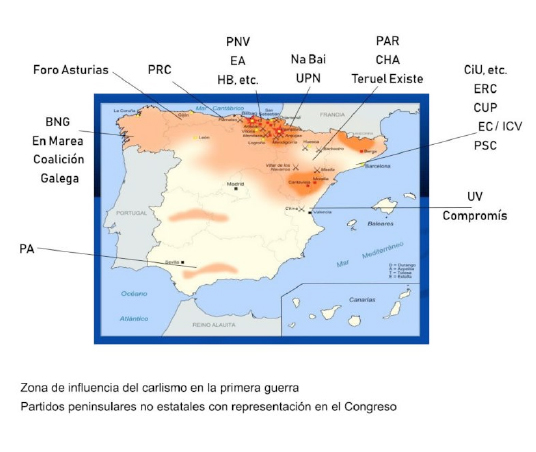

En el caso de España, la pluralidad de partidos no estatales representa también la voluntad de retomar el control por parte de los que quedan fuera frente a un poder político central, que no representa los intereses de esos sectores. Que tiene incluso un proyecto antagónico, el gran Madrid, vinculado al nuevo modelo, que prefiere la megaurbe en red al estado-nación. No es sorprendente que esos partidos no estatales surjan en las zonas donde el movimiento de reacción ya tuvo lugar hace doscientos años.

En Catalunya, el lugar donde se produjeron los primeros conflictos, la regencia de Urgell y la guerra dels Malcontents, esa voluntad de tener el control para encarar mejor la nueva modernización se ha concretado en el proyecto de un estado independiente. Muchos aspectos, desde la implantación territorial hasta el recurso del corte de las comunicaciones, permanecen de ese primer movimiento, del que también persiste el hilo de las estructuras comunitarias: el asociacionismo. No habría cuajado de otra manera. La República, como el Fuero, es el intento de plantar cara a esa nueva estructura socioeconómica que amenaza con un proceso de desintegración social y cultural. Es un repliegue. Las posiciones profesionales y las formas de vida están cuestionadas por la llegada de empresas-mundo o la financiarización de elementos como la vivienda o la salud. Los grupos sociales que reproducían su posición porque podían colocar a sus hijos en la administración o porque encontraban empleos aventajados en las empresas locales se ven amenazados. Los lazos familiares o el conocimiento del catalán, por ejemplo, dejan de ser elementos de ascenso social.

Quizá por la postergación de los escritores realistas, como Galdós o Baroja, en beneficio de los espirituales o dolientes, cuesta entender el carlismo como un surco profundo que viene desde el siglo XIX y llega hasta nuestros días. El carlismo es la intrahistoria de España, afirmó el historiador José Luis Villacañas. Nadie lleva ya una boina roja ni luce un detente bala con el Sagrado Corazón en el cuello, pero la identidad propia como instrumento de repliegue y la desconfianza ante el estado central como forma de defensa de los intereses generales se mantiene. Permanece la idea de que la corte va a traicionar al resto del país, un pensamiento nada absurdo si se comprueba la venta de las empresas nacionales a los fondos globales o la alfombra roja a las empresas-mundo. Madrid se va[9], escribió Pasqual Maragall hace dieciocho años y, en ese tiempo, se ha convertido en un agujero negro que está engullendo el país. Conviene no confundir los síntomas con la enfermedad. El surco carlista no es el problema, sino la alarma que convendría escuchar.

Jorge Dioni (@jorgedioni) es periodista. Actualmente, escribe en La Marea e imparte talleres de redacción y periodismo en la Escuela de escritores.

Notas

[1] Sánchez, Rosalía. (5 de noviembre de 2019). Media hora viendo Netflix genera las mismas emisiones que conducir durante 6 kilómetros. ABC. Recuperado de: https://www.abc.es/sociedad/abci-media-hora-viendo-netflix-genera-mismas-emisiones-conducir-durante-6-kilometros-201911041017_noticia.html

[2] Hernández, Esteban. (21 de noviembre de 2018). Las prejubilaciones en las élites españolas. El Confidencial. Recuperado: https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2018-11-21/prejubilaciones-elites-espanolas-fondos-poder_1658170/

[3] Nadal, Jordi (1987). El fracaso de la revolución industrial en España. Barcelona: Ariel Historia, Capítulo 3: La desamortización del suelo.

[4] Citado en Nadal, Jordi (1987). El fracaso de la revolución industrial en España. Barcelona: Ariel Historia.

[5] Polany, Karl (2017). La gran transformación. México DF: Fondo de cultura económica.

[6] Ibídem.

[7] Pinilla, Ramiro (2005). Verdes valles, colinas rojas. La tierra convulsa. Barcelona: Tusquets.

[8] Hernández, Esteban. (22 de marzo de 2019). Pues sí, Vox son los perdedores de la globalización. El Confidencial. Recuperado: https://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/2019-03-22/vox-perdedores-globalizacion-identidad_1894746/

[9] Maragall, Pascual. (27 de febrero de 2001). Madrid se va. El País. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2001/02/27/opinion/983228408_850215.html

https://la-u.org/del-fuero-a-la-republica-el-surco-del-carlismo/